ব্যাংক খাতের অব্যবস্থাপনা ঝুঁকি হয়ে উঠতে পারে অর্থনীতির: এডিবি

2019.04.03

ঢাকা

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের গতি সবচেয়ে দ্রুতগামী হলেও ব্যাংকিং খাতের অব্যবস্থাপনা আগামীতে বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মন্তব্য করেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এডিবি।

বুধবার ঢাকায় বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে এডিবির বার্ষিক প্রতিবেদন ‘এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক ২০১৯- এর প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ কথা জানান এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ।

“এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে দ্রুতগামী” মন্তব্য করে সংবাদ সম্মেলনে মনমোহন বলেন, স্বাধীনতার পর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৭ দশমিক ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয় বাংলাদেশের।

চলতি অর্থবছর শেষে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে করছে এডিবি।

রেমিট্যান্সের প্রভাবে ব্যক্তি খাতে চাহিদা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি অবকাঠামো খাতে সরকারের বাড়তি বিনিয়োগের কারণেই এই প্রবৃদ্ধি বাড়ছে বলে মন্তব্য করেন মনমোহন।

অনুষ্ঠানে এডিবি ঢাকা অফিসের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ সন চ্যাং হং প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের হার বেশি। বিনিয়োগের তুলনায় লাভের হার কম। এখানে সুশাসন ব্যবস্থাও দুর্বল। এর ফলে মূলধন ঘাটতির প্রবণতা বাড়ছে।

এই খাত পরিচালনা এবং আইনি কাঠামোয় বড় ধরনের অদক্ষতা রয়েছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতার কারণে আগের অনেক উদ্যোগ সফল হয়নি।

অর্থনীতির উন্নতি ধরে রাখতে আগামীতে বিদ্যমান ব্যাংক আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে বলেও প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়।

এডিবি মনে করে, নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক যে স্থিতিশীল অবস্থা চলছে সারা বছরই তা বিরাজমান থাকবে। একই সঙ্গে উচ্চ রফতানি প্রবৃদ্ধির ধারা ও প্রবাসী আয়ের গতিও বেগবান হবে।

তবে অর্থনৈতিক এ উন্নতি ধরে রাখতে আগামীতে শিল্পের ভিত্তি বাড়ানো, রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনা, ব্যক্তি খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করার প্রতি জোর দেয় এডিপি।

এছাড়া করের ভিত্তি বাড়িয়ে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের সংস্কারেও গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে করে এডিপি।

প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ

চলতি অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতে পারে বলে মনে করছে এডিবি। একই সময়ে মূল্যস্ফীতির হার ৫ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রবৃদ্ধি বিষয়ে এডিবির পূর্বাভাস সরকারের হিসাবের চেয়ে কিছুটা কম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে চলতি অর্থবছর শেষে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে রেকর্ড ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ।

গত অর্থবছরে (২০১৭-১৮) বাংলাদেশে ৭ দশমিক ৮৬ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

চলতি অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ধরা হয়েছে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ ও শিল্প খাতে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ। তবে যানবাহন, শিক্ষা, আর্থিক খাত ও স্বাস্থ্য খাতের ধীরগতির কারণে সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৪ শতাংশের আশপাশে থাকতে পারে।

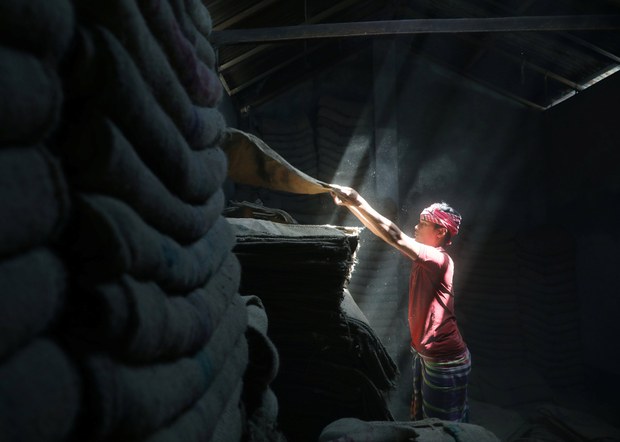

২০১৮-১৯ অর্থবছরে রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি ১৪ শতাংশে পৌঁছুবে বলে মনে করছে এডিবি। পোশাক খাতে রপ্তানির ওএরই এ প্রবৃদ্ধি ধরা হচ্ছে।

প্রবৃদ্ধি বাড়ার ক্ষেত্রে শিল্পের প্রবৃদ্ধি মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে বলে সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করেন মনমোহন প্রকাশ।

রয়েছে ‘সামঞ্জস্যহীনতা’

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির এই ধারা ইতিবাচক হলেও অর্থনীতির অন্যান্য সূচকের সাথে প্রবৃদ্ধি সূচকের সামঞ্জস্য নেই বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

“৭ শতাংশের উপর প্রবৃদ্ধি মানেই তা ইতিবাচক,” হলেও এডিবি বা সরকারের প্রবৃদ্ধির ধারণা অর্থনীতির অন্যান্য সূচকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও অর্থনীতিবিদ মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম।

মির্জ্জা আজিজুল হক বেনারকে বলেন, “বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি মাসের সর্বশেষ সূচকে সাড়ে ১২ শতাংশে নেমে এসেছে। তার মানে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে না। আর বিনিয়োগ ছাড়া প্রবৃদ্ধি হয় কেমন করে?”

তিনি বলেন, “ট্যাক্স কালেকশন সূচক মাত্র ৭ শতাংশ। অথচ গতবছর এটা ছিল ২০ শতাংশ। রেমিটেন্সের প্রবাহ ভালো আছে কিন্তু সেটার প্রবৃদ্ধিও গত বছরের তুলনায় কম। একমাত্র এক্সপোর্ট গ্রোথ গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। এই একটা সূচকের ভিত্তিতে প্রবৃদ্ধি এতটা বেড়ে যাবে, বিষয়টি আমার কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয় না।”

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বেনারকে বলেন, “এখন প্রবৃদ্ধির উৎসগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই উচ্চ প্রবৃদ্ধির উৎসগুলোর ভিতরে এমন ধরনের শিল্পখাত বিকাশ লাভ করছে যেখানে তুলনামূলনাভাবে আমরা যেমন কর্মসংস্থান প্রত্যাশা করি তেমন হচ্ছে না। কিন্তু প্রবৃদ্ধির জন্য কাজে দিচ্ছে। যেভাবে প্রকৃত আয় বাড়ানো দরকার সেভাবে বাড়ছে না।”

“বড় এবং মাঝারি শিল্পখাত যেভাবে বাড়ছে সেভাবে ক্ষুদ্র শিল্পখাত বাড়ছে না। ফলে বড় এবং ক্ষুদ্র খাতের ভিতরে উত্তরত্তোর পার্থক্য বাড়ছে। বড় শিল্পভিত্তিক শিল্পায়নের ফলে ক্ষুদ্র শিল্প কম সুযোগ পাচ্ছে। সব শ্রেণির মানুষ সমানভাবে সুফল পাচ্ছে না,” বলেন তিনি।

ড. মোয়াজ্জেমের মতে, “গুণগত মানের প্রবৃদ্ধিতে নজর দেওয়া জরুরি। যা উচ্চ কর্মসংস্থান, উচ্চ আয় এবং আয়ের বৈষম্য কমিয়ে এনে নিচের মানুষেদের বেশি আয় নিশ্চিত করবে, ক্ষুদ্র শিল্পে ভূমিকা রাখবে।”

তাছাড়া নির্দিষ্ট কিছু এলাকাকেন্দ্রীক প্রবৃদ্ধি না হয়ে সারাদেশে শিল্পায়ন নিশ্চিত করার প্রতিও জোর দেন তিনি।